Phébus - août 2012 - 144 pages

Phébus - août 2012 - 144 pages

traduit de l'anglais (États-Unis) par Carine Chichereau

Titre original : The Buddha in the Attic, 2011

Prix Femina roman étranger 2012

Quatrième de couverture :

L’écriture de Julie Otsuka est puissante, poétique, incantatoire. Les voix sont nombreuses et passionnées. La musique sublime, entêtante et douloureuse. Les visages, les voix, les images, les vies que l’auteur décrit sont ceux de ces Japonaises qui ont quitté leur pays au début du XXe siècle pour épouser aux États-Unis un homme qu’elles n’ont pas choisi.

C’est après une éprouvante traversée de l’océan Pacifique qu’elles rencontrent pour la première fois à San Francisco leur futur mari. Celui pour lequel elles ont tout abandonné. Celui dont elles ont tant rêvé. Celui qui va tant les décevoir.

À la façon d’un chœur antique, leurs voix s’élèvent et racontent leurs misérables vies d’exilées… leur nuit de noces, souvent brutale, leurs rudes journées de travail dans les champs, leurs combats pour apprivoiser une langue inconnue, la naissance de leurs enfants, l’humiliation des Blancs, le rejet par leur progéniture de leur patrimoine et de leur histoire… Une véritable clameur jusqu’au silence de la guerre. Et l’oubli.

Auteur : Julie Otsuka est née en 1962 en Californie. Diplômée en art, elle abandonne une carrière de peintre (elle a étudié cette discipline à l'université de Yale) pour l'écriture. Elle publie son premier roman en 2002, Quand l'empereur était un dieu largement inspiré de la vie de ses grands-parents. Son deuxième roman, Certaines n'avaient jamais vu la mer (2012) a été considéré aux États-Unis, dès sa sortie, comme un chef-d'oeuvre.

Mon avis : (lu en septembre 2012)

C'est un livre que j'avais très envie de découvrir avant de recevoir la sélection Elle du Jury de Janvier, j'ai donc très rapidement commencé à lire ce livre court mais d'une grande force.

La citation de L'Écclésiaste qui ouvre le livre résume parfaitement l'histoire vraie que raconte ce livre :

Certains d'entre eux laissèrent un nom

qu'on cite encore avec éloge.

D'autres n'ont laissé aucun souvenir

et ont disparu comme s'ils n'avaient pas existé.

Ils sont comme n'ayant jamais été,

Et de même leurs enfants après eux.

Un fait historique que je ne connaissais pas : en 1919, des femmes venant de toutes les régions du Japon, des campagnes comme des villes ont été mariées à distance à des américains qu'elles ne connaissaient que par des lettres et des photos. Ces femmes vont faire la traversée en bateau du Japon vers les États-Unis, elles partent pour trouver le bonheur et une vie meilleure, mais la réalité sera autre...

Chaque chapitre aborde les différents moments de cette histoire, le voyage sur l'océan Pacifique dans des conditions difficiles, puis la rencontre avec les maris très différents de la photo reçue, la difficulté de s'adapter à un pays différent par sa culture, par sa langue, le racisme dont elles sont victimes, ensuite il y a la naissance des enfants, l'éducation à l'américaine et leurs enfants qui rejettent leurs racines japonaises et pour finir, dès le début de la Seconde Guerre Mondiale le Japonais devient suspect...

La grande force du livre, c'est son style : l'auteur utilise le « nous » et c'est un chœur de femmes et dans une longue litanie qu'est décrit l'histoire de ces femmes japonaises venues émigrer aux États-Unis. Elles sont nombreuses, anonymes, elles auront des destins différents, une vie de souffrance, de labeur, de joie parfois et cette narration collective renforce les émotions, le lecteur est multiplement touché.

L'écriture n'est jamais larmoyante, avec poésie et délicatesse Julie Otsuka nous donne un roman terrible et poignant. Une très belle découverte.

Autre avis : Canel

Extrait : (début du livre)

Sur le bateau nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats et nous n'étions pas très grandes. Certaines d'entre nous n'avaient mangé toute leur vie durant que du gruau de riz et leurs jambes étaient arquées, certaines n'avaient que quatorze ans et c'étaient encore des petites filles. Certaines venaient de la ville et portaient d'élégants vêtements, mais la plupart d'entre nous venaient de la campagne, et nous portions pour le voyage le même vieux kimono que nous avions toujours porté - hérité de nos soeurs, passé, rapiécé, et bien des fois reteint. Certaines descendaient des montagnes et n'avaient jamais vu la mer, sauf en image, certaines étaient filles de pêcheur et elles avaient toujours vécu sur le rivage. Parfois l'océan nous avait pris un frère, un père, ou un fiancé, parfois une personne que nous aimions s'était jetée à l'eau par un triste matin pour nager vers le large, et il était temps pour nous, à présent, de partir à notre tour.

Sur le bateau, la première chose que nous avons faite - avant de décider qui nous aimerions et qui nous n'aimerions pas, avant de nous dire les unes aux autres de quelle île nous venions et pourquoi nous la quittions, avant même de prendre la peine de faire les présentations -, c'est comparer les portraits de nos fiancés. C'étaient de beaux jeunes gens aux yeux sombres, à la chevelure touffue, à la peau lisse et sans défaut. Au menton affirmé. Au nez haut et droit. A la posture impeccable. Ils ressemblaient à nos frères, à nos pères restés là-bas, mais en mieux habillés, avec leurs redingotes grises et leurs élégants costumes trois-pièces à l'occidentale. Certains d'entre eux étaient photographiés sur le trottoir, devant une maison en bois au toit pointu, à la pelouse impeccable, enclose derrière une barrière de piquets blancs, d'autres dans l'allée du garage, appuyés contre une Ford T. Certains avaient posé dans un studio sur une chaise au dossier haut, les mains croisées avec soin, regard braqué sur l'objectif, comme s'ils étaient prêts à conquérir le monde. Tous avaient promis de nous attendre à San Francisco, à notre arrivée au port.

Sur le bateau, nous nous interrogions souvent : nous plairaient-ils ? Les aimerions-nous ? Les reconnaîtrions- nous d'après leur portrait quand nous les verrions sur le quai ?

Sur le bateau nous dormions en bas, à l'entrepont, espace noir et crasseux. Nos lits consistaient en d'étroites couchettes de métal empilées les unes sur les autres, aux rudes matelas trop fins, jaunis par les taches d'autres voyages, d'autres vies. Nos oreillers étaient garnis de paille séchée. Entre les couchettes, des miettes de nourriture jonchaient le sol, humide et glissant. Il y avait un hublot et, le soir, lorsqu'il était fermé, l'obscurité s'emplissait de murmures. Est-ce que ça va faire mal ? Les corps se tournaient et se retournaient sous les couvertures. La mer s'élevait, s'abaissait. L'atmosphère humide était suffocante. La nuit nous rêvions de nos maris. De nouvelles sandales de bois, d'infinis rouleaux de soie indigo, de vivre dans une maison avec une cheminée. Nous rêvions que nous étions grandes et belles. Que nous étions de retour dans les rizières que nous voulions si désespérément fuir. Ces rêves de rizières étaient toujours des cauchemars. Nous rêvions aussi de nos sœurs, plus âgées, plus jolies, que nos pères avaient vendues comme geishas pour nourrir le reste de la famille, et nous nous réveillions en suffoquant. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais à sa place.

Les premiers jours sur le bateau nous étions malades, notre estomac ne gardait rien, et nous étions sans cesse obligées de courir jusqu'au bastingage. Certaines d'entre nous étaient prises de vertiges, au point de ne plus pouvoir se lever, et demeuraient sur leur couchette dans une morne torpeur, incapables de se souvenir de leur nom sans parler de celui de leur futur mari. Rappelle-moi encore une fois, je suis Mrs Qui, déjà ? Certaines se tenaient le ventre et priaient à haute voix Kannon, la déesse de la miséricorde - Où es-tu ? - tandis que d'autres préféraient verdir en silence. Souvent au beau milieu de la nuit nous étions réveillées par le mouvement violent de la houle, et l'espace d'un instant nous ne savions plus où nous étions, pourquoi nos lits ne cessaient de bouger, ni pourquoi nos cœurs cognaient si fort d'effroi.

Jury JANVIER

Roman

34/50 : Californie

Challenge 1% Littéraire 2012

6/7

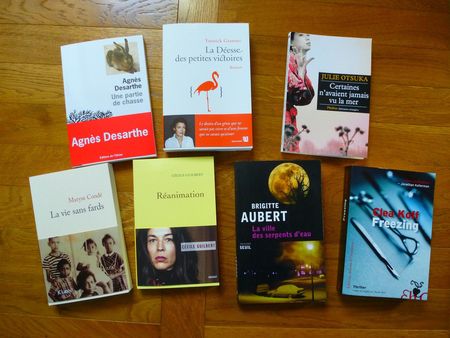

Editions Anne Carrière - août 2012 - 468 pages

Editions Anne Carrière - août 2012 - 468 pages

Editions Héloïse d'Ormesson - octobre 2012 - 425 pages

Editions Héloïse d'Ormesson - octobre 2012 - 425 pages

JC Lattès - août 2012 - 334 pages

JC Lattès - août 2012 - 334 pages Seuil - septembre 2012 - 285 pages

Seuil - septembre 2012 - 285 pages

Grasset -

Grasset -  L'Olivier – août 2012 - 152 pages

L'Olivier – août 2012 - 152 pages Zulma - août 2012 - 395 pages

Zulma - août 2012 - 395 pages

Phébus - août 2012 - 144 pages

Phébus - août 2012 - 144 pages

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F6%2F460134.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F82%2F536764%2F59211591_o.jpg)